Warum „Ballerliquids“ so gefährlich sind – zehn Fragen und Antworten

„Görke“ – diese Droge machte Anfang des Jahres Schlagzeilen, nachdem im Emsland fast eine Schülerin an der gefährlichen Substanz gestorben wäre. „Görke“ ist vermutlich ein regionaler Slang aus dieser Region und ein anderes Wort für sogenannte „Ballerliquids“, die vor allem bei Jugendlichen beliebt sind. Dabei ist der Trend nicht ganz neu, wie Expertinnen und Experten sagen. Was dahintersteckt:

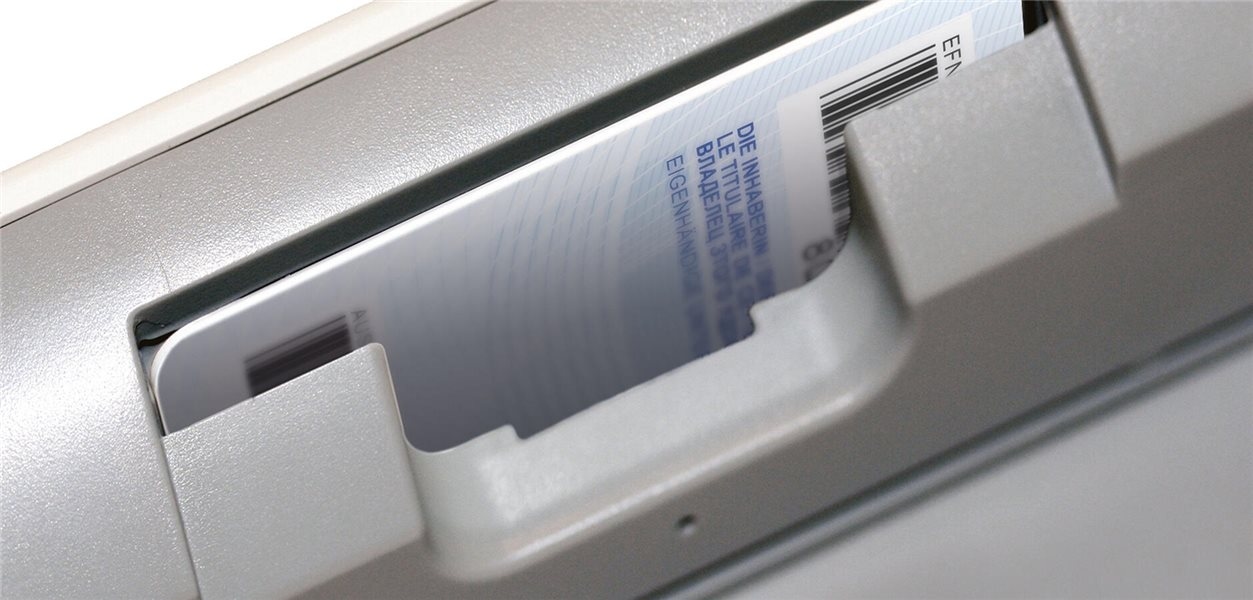

„Ballerliquids“ sind Flüssigkeiten aus voll- oder halbsynthetischen Cannabinoiden, die über Vapes oder E-Zigaretten inhaliert werden. (Halb-)synthetische Cannabinoide fallen unter das „Neue psychoaktive Stoffe Gesetz“ (NpSG) und sind damit in Deutschland verboten. So wie herkömmliche Liquids, können auch „Ballerliquids“ in verschiedenen Geschmacksrichtungen – wie Kiwi, Erdbeere oder Wassermelone – konsumiert werden, schmecken und riechen also gleich, wodurch der Konsum meist nicht auffällt – denn Vapes und E-Zigaretten sind in Deutschland an sich legal. Auch deshalb sind „Ballerliquids“ besonders bei Jugendlichen beliebt: sie schmecken gut, sie riechen gut und fallen nicht auf. Andere Bezeichnungen für „Ballerliquids“ sind, je nach Region und Slang, „C-Liquids“, „Django“ oder „Görke“.

Für die Wirkung aller Cannabinoide ist das sogenannte Endocannabinoid-System im Körper zuständig. Dieses wird beim Konsum sowohl von herkömmlichem Cannabis als auch von (halb-)synthetischen Cannabinoiden aktiviert. Bei normaler Dosierung haben „Ballerliquids“ eine ähnliche Wirkung wie natürliches Cannabis: Konsumentinnen und Konsumenten fühlen sich berauscht oder entspannt. Meist hält das High für einige Stunden an.

Kristina Bauer, Fachstelle für Suchtprävention „Crosspoint“

Allerdings können verschiedene Substanzen bei jedem Menschen und von Tag zu Tag unterschiedlich wirken, warnt Prof. Dr. Volker Auwärter. Er ist forensischer Toxikologe am Universitätsklinikum Freiburg und Mitglied des Sachverständigenausschusses für Betäubungsmittel, der die Bundesregierung berät. „Negative Folgen, wie Angst- oder Paranoiazustände, die auch beim Konsum von herkömmlichem Cannabis auftreten können, sind also ebenfalls möglich“, erklärt er.

Für die Wirksamkeit bestimmter Substanzen sind vor allem zwei Faktoren relevant. Erstens: die Wirkstärke. Diese beschreibt, wie stark das Endocannabinoid-System im Körper aktiviert wird. Und zweitens: die Potenz, die angibt, wie viel von einem Stoff benötigt wird, um das System zu aktivieren. Beide Variablen sind bei den meisten synthetischen Cannabinoiden deutlich stärker als bei herkömmlichem Cannabis, sie haben also eine höhere Wirkkraft und sind potenter. Das wirkt sich auch auf die Aktivierung des Endocannabinoid-Systems aus: Synthetische Cannabinoide können dieses deutlich stärker aktivieren als natürliches Cannabis. „Im schlimmsten Fall kann die Hirnstammfunktion beeinträchtigt werden“, sagt Prof. Auwärter – und dann kann es lebensgefährlich werden.

„Das fängt bei der Unwissenheit an“, sagt Kristina Bauer von der Fachstelle für Suchtprävention „Crosspoint“ in Düsseldorf. Das Problem sei, dass viele „Ballerliquids“ unter dem harmlosen Label von CBD verkauft würden. CBD (Cannabidiol) ist der nicht-psychoaktive Wirkstoff der Hanfpflanze. Dieser hat im Gegensatz zu THC (Tetrahydrocannabinol) keine berauschende Wirkung und wird zum Beispiel im medizinischen Bereich zur Schmerzlinderung eingesetzt. „Die Jugendlichen kaufen die Liquids also oft in einem anderen Verständnis“, sagt Bauer. Hinzu komme, dass „Ballerliquids“ kaum erforscht seien. Es gibt also noch keine Studien über mögliche Langzeitfolgen.

Gefährlich wird es bei einer Überdosis – und das kann bei „Ballerliquids“ sehr schnell passieren. „Ein Zug kann dafür reichen“, sagt Auwärter. Da vor allem vollsynthetische Cannabinoide sehr potent sind, reicht schon eine kleine Menge, um toxisch zu wirken. Mögliche Folgen sind plötzliche Bewusstlosigkeit, Krampfanfälle oder extreme Übelkeit mit Erbrechen. Auch Auswirkungen auf den Herzmuskel sind möglich, erklärt der Toxikologe. Im schlimmsten Fall können diese Symptome tödlich sein, wenn zum Beispiel durch die extreme Überhitzung des Körpers bei einem Krampfanfall die Muskelproteine aufgelöst werden und es zu einem Multiorganversagen kommt.

Hinzu kommen psychische Folgen wie Psychosen, Angstzustände oder Panikattacken. „Im Prinzip kann fast alles passieren“, sagt Kristina Bauer von „Crosspoint“. Gerade bei Jugendlichen, deren körperliche und zerebrale Entwicklung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, sei der Konsum gefährlich, so Bauer. Neben der schädlichen Wirkung können „Ballerliquids“ eine Sucht hervorrufen, die in kurzer Zeit sowohl körperlich als auch psychisch abhängig machen kann. Laut Bauer erzählen Betroffene von teils heftigen Entzugserscheinungen, die an jene von Crack erinnern.

„Ruhe bewahren und sofort einen Krankenwagen rufen“, sagt Bauer. Gerade Jugendliche hätten aus Angst vor den Konsequenzen oft Hemmungen, Hilfe zu holen. Aber: „Der Ärger danach ist das geringste Übel“, sagt Bauer. Viele Jugendliche glaubten außerdem, dass sie den Notarzteinsatz selbst zahlen müssten – „das stimmt nicht“, so Bauer. In Deutschland übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten für den Rettungswagen, wenn tatsächlich ein medizinischer Notfall vorliegt.

Synthetische und halbsynthetische Cannabinoide fallen unter das seit 2016 bestehende „Neue psychoaktive Stoffe Gesetz“ (NpSG). Damit ist die Herstellung, der Handel, der Erwerb und der Besitz dieser Stoffe verboten.

Das Problem: Schon kleinste Veränderungen in der chemischen Zusammensetzung reichen, damit die Substanzen nicht mehr unter die jeweiligen, durch das Gesetz gedeckten, Stoffgruppen fallen. Dann können sie ganz legal in Web- oder Headshops verkauft werden. Der Gesetzgeber hinkt den Liquid-Produzenten also deutlich hinterher.

Hergestellt werden die Liquids im asiatischen Raum. Meist erhalten Konsumentinnen und Konsumenten sie über soziale Netzwerke oder persönliche Kontakte, wie Kristina Bauer von „Crosspoint“ erklärt. Aber auch in Head- oder CBD-Shops können die gefährlichen Liquids ganz legal verkauft werden, solange sie nicht unter das NpSG fallen.

Mit bloßem Auge kann man „Ballerliquids“ nicht von legalen, nikotinhaltigen Liquids unterscheiden, da sie genauso aussehen und riechen. „Der Konsument hat keine Erkenntnismöglichkeiten. Das ist nur durch eine entsprechende Analyse möglich“, sagt Volker Auwärter. Die Konsequenz: Man merkt erst nach dem Konsum, um was für ein Liquid es sich handelt. „Es kommt immer wieder vor, dass Jugendliche ihren Mitschülern ‚Ballerliquids‘ unterjubeln und sich einen Spaß daraus machen“, sagt er. Auch Kristina Bauer kennt solche Vorfälle. Deshalb warnt sie: „Man muss immer vorsichtig sein, wenn einem eine Vape angeboten wird, weil man nie weiß, was drinnen ist.“

Kristina Bauer über mögliche Gefahren durch „Ballerliquids“

Konsumentinnen und Konsumenten von nikotinhaltigen Vapes und E-Zigaretten, die ihre Liquids in Tabakläden oder Kiosken kaufen, müssen sich hingegen keine Sorgen machen, da es sich dabei um zugelassene Stoffe handelt und diese klar als solche gekennzeichnet sind.

Gerade deshalb seien Jugendliche auch anfälliger für „Ballerliquids“, erklärt Bauer – als Minderjährige erhalten sie keine zugelassenen Liquids und kaufen schlecht oder falsch gekennzeichnete Flüssigkeiten von Freunden, im Netz oder in Headshops. Ein Warnsignal: Liquids, die als CBD beworben werben, das „high“ mache oder „knallt“. „CBD, das knallt, ist kein CBD“, mahnt Kristina Bauer – „weil CBD das gar nicht kann“.

„Wir können Jugendliche nicht davon abhalten, Dinge auszuprobieren“, sagt Bauer. „Gerade in der Pubertät kann ein Konsummittel unglaublich interessant sein.“ Umso wichtiger sei es, den Kindern Offenheit zu signalisieren und ohne Vorurteile über das Thema zu sprechen. „Eltern befinden sich in einem schwierigen Spagat“, erklärt Bauer: Einerseits wollten und müssten sie klare Kante zeigen, andererseits sei es wichtig, in Kontakt zu bleiben und den Kindern das Gefühl zu geben, dass sie sich jederzeit an ihre Eltern wenden können.

Kristina Bauer, Fachstelle für Suchtprävention „Crosspoint“

Es gehe auch darum, Ruhe zu bewahren, sagt Bauer: „Eltern verfallen schnell in Panik. Das ist verständlich, hilft aber kaum.“ Stattdessen sollte man das Gespräch suchen und sich im Zweifel Hilfe holen. Denn auch das sei wichtig zu betonen: „Wer sich Unterstützung holt, hat nicht versagt! Das zeigt viel eher, dass mir mein Kind wichtig ist.“

Und noch ein letzter Tipp von Bauer: „Das Kind nicht nur über den Konsum definieren.“ Denn das könnte dazu führen, dass die Kinder auf Distanz gehen. „Jugendliche wollen nicht ständig mit ihren Eltern über Konsum sprechen“, sagt Bauer. Und außerdem: „Ein Kind besteht aus ganz vielen verschiedenen Persönlichkeiten.“

Die bundesweite Sucht- und Drogenhotline ist unter der Telefonnummer 01806 313031 zu erreichen. Sie bietet telefonische Beratung, Hilfe und Informationen durch erfahrene Fachleute aus der Drogen- und Suchthilfe. Sowohl Menschen mit Suchtproblemen als auch deren Freundinnen, Freunde und Angehörige können sich an die Hotline wenden.

Beratung und Hilfe gibt es ebenfalls bei Sucht- und Drogenberatungsstellen der Caritas, der Diakonie oder der Kommune, die auch anonym beraten. Entsprechende Beratungsstellen unterliegen einer Schweigepflicht. Unter www.dhs.de findet man außerdem ein deutschlandweites Suchthilfeverzeichnis mit Adressen und Online-Beratung.

rnd